bye susan - 500 Beiträge pro Seite

eröffnet am 28.12.04 22:57:46 von

neuester Beitrag 30.12.04 12:38:51 von

neuester Beitrag 30.12.04 12:38:51 von

Beiträge: 9

ID: 939.368

ID: 939.368

Aufrufe heute: 0

Gesamt: 449

Gesamt: 449

Aktive User: 0

Top-Diskussionen

| Titel | letzter Beitrag | Aufrufe |

|---|---|---|

| 01.05.24, 18:36 | 277 | |

| 02.05.24, 18:44 | 210 | |

| gestern 23:25 | 187 | |

| gestern 23:19 | 172 | |

| gestern 23:15 | 157 | |

| gestern 23:04 | 120 | |

| gestern 19:47 | 112 | |

| heute 00:18 | 83 |

Meistdiskutierte Wertpapiere

| Platz | vorher | Wertpapier | Kurs | Perf. % | Anzahl | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. | 1. | 18.207,00 | +0,83 | 261 | |||

| 2. | 2. | 10,580 | +9,07 | 80 | |||

| 3. | 4. | 1,2800 | +46,29 | 70 | |||

| 4. | 3. | 184,76 | +1,97 | 68 | |||

| 5. | 5. | 93,35 | +0,68 | 37 | |||

| 6. | 6. | 6,9200 | +0,64 | 34 | |||

| 7. | 8. | 6,7980 | +1,93 | 27 | |||

| 8. | 7. | 20,670 | +17,98 | 26 |

was ist mit ihr?? wozu dieser thread?

susan sontag hat sich vor fünfzehn jahren mal als praktikantin in meinem betrieb/bei mir beworben. ich habe seitdem mit interesse ihre karriere verfolgt.

halte mich bitte auf dem laufenden.

eine interessante frau!

susan sontag hat sich vor fünfzehn jahren mal als praktikantin in meinem betrieb/bei mir beworben. ich habe seitdem mit interesse ihre karriere verfolgt.

halte mich bitte auf dem laufenden.

eine interessante frau!

cabinda, die Olle ist tot!

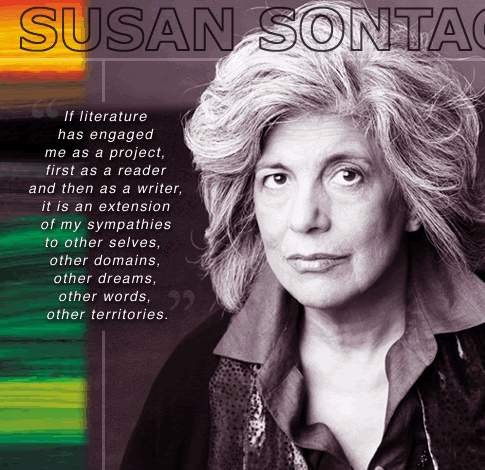

US-Schriftstellerin Susan Sontag ist tot

28. Dez 19:38

Susan Sontag

Foto: web

Die New Yorker Schriftstellerin Susan Sontag ist tot. Sie starb im Alter von 71 Jahren in ihrer Heimatstadt an Krebs.

http://www.netzeitung.de/kultur/318893.html

susan sontag, praktikantin? sie war damals schon ein star!

28. Dez 19:38

Susan Sontag

Foto: web

Die New Yorker Schriftstellerin Susan Sontag ist tot. Sie starb im Alter von 71 Jahren in ihrer Heimatstadt an Krebs.

http://www.netzeitung.de/kultur/318893.html

susan sontag, praktikantin? sie war damals schon ein star!

ohhh, nicht mitbekommen.

susan sontag, praktikantin? sie war damals schon ein star!

ja, das war sie, aber sie wollte trotzdem immer die nase im wind haben und neues lernen.

sie sagte ab, als wir ihr sagten, volontariat ist volontariat - gleiches recht für alle: kein geld.

ich hätte sie gerne mal kennengelernt.

susan sontag, praktikantin? sie war damals schon ein star!

ja, das war sie, aber sie wollte trotzdem immer die nase im wind haben und neues lernen.

sie sagte ab, als wir ihr sagten, volontariat ist volontariat - gleiches recht für alle: kein geld.

ich hätte sie gerne mal kennengelernt.

lern von mir.

TODESFALL: Politisch streitbare Schriftstellerin war "moralisches Gewissen Amerikas" und kritisierte ihr Heimatland USA scharf

Susan Sontag galt als Grande Dame und Enfant terrible

Die US-Schriftstellerin Susan Sontag ist tot. Die streitbare New Yorker Autorin und scharfe Kritikerin des Irak-Kriegs starb gestern nach einem langen Krebsleiden im Alter von 71 Jahren.

Die politisch engagierte Autorin galt als "moralisches Gewissen Amerikas". Bei der Verleihung des Friedenspreis des Deutschen Buchhandels hatte sie im Oktober 2003 das "imperiale Programm" des US-Präsidenten George W. Bush scharf kritisiert.

Die Schriftstellerin schrieb zahlreiche literaturwissenschaftliche und politische Essays und mehrere Romane. Ihr letzter Roman "In Amerika" wurde mit dem renommierten Nationalen Book Award der USA gewürdigt.

Die letzten beiden Romane seien ihr besser gelungen als alle Essays zusammen, glaubte sie - im Gegensatz zu vielen ihrer Kritiker. Diese sehen in Essaybänden wie "Against Interpretation" (1966), "Styles of Radical Will" (1969) oder auch "Krankheit als Metapher" (1978) ihre größte Stärke.

Die Provokateurin

Die Autorin und Menschenrechtlerin war auch bekannt als Kunst- und Kulturkritikerin. Sie drehte ferner vier Filme und brachte Theaterstücke auf die Bühne.

In den USA galt sie als Provokateurin ersten Ranges. Mit ihrer scharfen Kritik an der Regierungspolitik seit den Anschlägen des 11. September 2001 zog Sontag vor allem die Wut konservativer Kreise auf sich.

Zuletzt erregte Sontag mit ihrer Ablehnung des Irak-Kriegs Aufsehen. Sie zweifelte die Begründungen von US-Präsident George W. Bush für den Krieg an und warnte, dass der Irak nach Saddam Hussein in die Hände von Islamisten fallen könne. Sontag war dennoch keine Pazifistin. Militärische Einsätze hieß sie gut, wenn Völkermord gestoppt werden sollte. Die NATO-Interventionen in Bosnien und im Kosovo hielt sie deshalb für richtig.

Das "Wunderkind"

Sontag galt als "Wunderkind", das mit sieben Jahren die ersten Gedichte und Geschichten schrieb und bereits im Alter von 15 Jahren ein geisteswissenschaftliches Hochschulstudium begann.

Auch sonst war sie ein Frühstarter: Mit 17 heiratete sie einen Soziologiedozenten, mit 19 wurde sie Mutter eines Sohnes - er blieb ihr einziges Kind.

Mit 26 Jahren ließ sich die überzeugte Feministin scheiden, danach begann ihr schriftstellerisches Leben. Als 30-Jährige veröffentlichte sie 1963 ihren ersten Roman "Der Wohltäter".

In ihrem Werk "Das Leiden anderer betrachten" setzte sie sich mit der Kriegsfotografie auseinander. Das Werk wurde durch ihre vielen Besuche in Sarajevo während des Bürgerkriegs inspiriert.

Bereits seit den Sechzigern sorgte Sontag mit politischer Polemik für Schlagzeilen. Während des Vietnam-Kriegs erregte sie die konservativen Kreise, als sie sagte, Amerika sei "auf den Völkermord gegründet".

vom 29.12.2004

http://www.nachrichten.at/kultur/323958?PHPSESSID=f7b16907ef…

Susan Sontag galt als Grande Dame und Enfant terrible

Die US-Schriftstellerin Susan Sontag ist tot. Die streitbare New Yorker Autorin und scharfe Kritikerin des Irak-Kriegs starb gestern nach einem langen Krebsleiden im Alter von 71 Jahren.

Die politisch engagierte Autorin galt als "moralisches Gewissen Amerikas". Bei der Verleihung des Friedenspreis des Deutschen Buchhandels hatte sie im Oktober 2003 das "imperiale Programm" des US-Präsidenten George W. Bush scharf kritisiert.

Die Schriftstellerin schrieb zahlreiche literaturwissenschaftliche und politische Essays und mehrere Romane. Ihr letzter Roman "In Amerika" wurde mit dem renommierten Nationalen Book Award der USA gewürdigt.

Die letzten beiden Romane seien ihr besser gelungen als alle Essays zusammen, glaubte sie - im Gegensatz zu vielen ihrer Kritiker. Diese sehen in Essaybänden wie "Against Interpretation" (1966), "Styles of Radical Will" (1969) oder auch "Krankheit als Metapher" (1978) ihre größte Stärke.

Die Provokateurin

Die Autorin und Menschenrechtlerin war auch bekannt als Kunst- und Kulturkritikerin. Sie drehte ferner vier Filme und brachte Theaterstücke auf die Bühne.

In den USA galt sie als Provokateurin ersten Ranges. Mit ihrer scharfen Kritik an der Regierungspolitik seit den Anschlägen des 11. September 2001 zog Sontag vor allem die Wut konservativer Kreise auf sich.

Zuletzt erregte Sontag mit ihrer Ablehnung des Irak-Kriegs Aufsehen. Sie zweifelte die Begründungen von US-Präsident George W. Bush für den Krieg an und warnte, dass der Irak nach Saddam Hussein in die Hände von Islamisten fallen könne. Sontag war dennoch keine Pazifistin. Militärische Einsätze hieß sie gut, wenn Völkermord gestoppt werden sollte. Die NATO-Interventionen in Bosnien und im Kosovo hielt sie deshalb für richtig.

Das "Wunderkind"

Sontag galt als "Wunderkind", das mit sieben Jahren die ersten Gedichte und Geschichten schrieb und bereits im Alter von 15 Jahren ein geisteswissenschaftliches Hochschulstudium begann.

Auch sonst war sie ein Frühstarter: Mit 17 heiratete sie einen Soziologiedozenten, mit 19 wurde sie Mutter eines Sohnes - er blieb ihr einziges Kind.

Mit 26 Jahren ließ sich die überzeugte Feministin scheiden, danach begann ihr schriftstellerisches Leben. Als 30-Jährige veröffentlichte sie 1963 ihren ersten Roman "Der Wohltäter".

In ihrem Werk "Das Leiden anderer betrachten" setzte sie sich mit der Kriegsfotografie auseinander. Das Werk wurde durch ihre vielen Besuche in Sarajevo während des Bürgerkriegs inspiriert.

Bereits seit den Sechzigern sorgte Sontag mit politischer Polemik für Schlagzeilen. Während des Vietnam-Kriegs erregte sie die konservativen Kreise, als sie sagte, Amerika sei "auf den Völkermord gegründet".

vom 29.12.2004

http://www.nachrichten.at/kultur/323958?PHPSESSID=f7b16907ef…

hier aus meiner word-schatzkiste:

Das Gespräch

--------------------------------------------------------------------------------

"So schlimm steht es um die USA"

Susan Sontag über die verstummten US-Intellektuellen nach dem 11. September, Schreiben im Angesicht des Todes und ihre Gespräche mit Thomas Mann.

"Wie reizend, Dankeschön!" Susan Sontag nimmt zur Begrüßung die Rose entgegen, legt sie beiseite und setzt sich für den Fotografen in Positur. "Als Cartier-Bresson seine Bilder von mir machte," sagt sie, "habe ich es kaum bemerkt. Er redete leise auf mich ein, und immer, wenn ich reagierte, drückte er blitzschnell auf den Auslöser." Schneller sein als Susan Sontag, das ist noch immer ziemlich schwer. Weil sie ungern zuhört, gerne unterbricht und niemals um ein Wort verlegen ist. Obgleich sie im Gespräch betont, wie lästig ihr Interviews sind, bekräftigt sie mit jedem Blick und jedem Atemzug, wem hier das Recht auf Reden gebührt. Begleitet von der jüngeren Schwester, die für stets perfektes Make-up sorgt, zieht Susan Sontag durch die Welt und präsentiert ihr Buch In Amerika (Hanser), für das sie jüngst den National Book Award erhielt. Sie wirkt ein bisschen wie die Knef, die, zu allem und jedem und immerzu befragt, mal schlecht gelaunt, mal launig-couragiert das Wort ergreift. Eine Frau, ummauert von Erfahrung und dem Leiden an der Welt. Der Humor ist Susan Sontag, so scheint es, abhanden gekommen, seit sie es wagte, nach dem 11. September vergangenen Jahres die Regierung Bush zu kritisieren und damit den Unmut aller Lager auf sich zog. Was für ein Mensch ist diese Frau, die uns da gegenüber sitzt? Eine herbe Schönheit von 69 Jahren, mittelgroß, schwarzes Haar, braune Augen, gebrochener Blick, geboren in New York, von Beruf Kritikerin, Essayistin, Regisseurin. Und: Eine Kultfigur der 60er Jahre, Amerikas berühmteste Intellektuelle, die heute weniger intellektuell, umso eher dafür Schriftstellerin sein will und im Grunde ihres Wesens ruhelos, heimatlos, vermutlich ohne Kindheit ist. Die Rose hat sie am Ende des Gesprächs vergessen. Das Interview führte Jörn-Jacob Rohwer.

Mrs. Sontag, glauben Sie, dass wir leben, um Kunst und Schönheit zu erschaffen, um unser Wissen zu vermehren, oder um Ungerechtigkeit zu trotzen?

Ich frage mich nie, warum wir leben, und wozu wir auf der Welt sind. Das Leben ist viel zu unergründlich und zu kompliziert, um eine Formel dafür zu finden. Es gibt so viele Wege, ein Leben zu leben.

Würden Sie sagen, dass Sie bisher ein erfülltes Leben gelebt haben?

Auch diese Frage stelle ich mir nicht. Es wäre nicht nur voreilig, sondern auch eitel und selbstbezogen, darüber nachzudenken. Ich interessiere mich nicht für mich selbst und betrachte mich nicht von außen. Ich fände es auch falsch, das zu tun, weil es korrupt und oberflächlich macht. Ich bin ausschließlich daran interessiert, mein Bestes zu geben. Das ist alles, was ich weiß. Wirklich.

Haben Sie nach 40 Jahren in der Öffentlichkeit ein Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug oder brauchen Sie das Reizklima von Publikum und Kritik?

Nichts von alledem! Auf Publicity bin ich überhaupt nicht angewiesen - weder als Stimulation, noch als Bestätigung, noch als Lobgesang. Ich lese nie, was über mich geschrieben wird, keine Interviews, keine Rezensionen. Wissen Sie, in meinem Leben ist alles nur eine Frage von Zeitmanagement. Ich sehne mich auch nicht nach Ruhe, Rückzug oder Konzentration. Sie können mich mitten in einen Tumult setzen, und ich schreibe trotzdem - solange ich mit niemandem sprechen muss. Ich verfüge also über eine äußerst starke Konzentrationsfähigkeit. Außerdem mag ich große Städte. Ich lebe in einer Weltstadt, und ich liebe Paris, New York, Berlin. Weil sie groß, laut und geschäftig sind, ohne mich von meiner Arbeit oder sonstigen Aktivitäten abzubringen. Ich mag sogar das Unbehagliche der großen Stadt, die Hyperstimulation, die Tatsache, dass dort mehr geschieht, als je ein Mensch erfassen könnte. Von dieser Realität möchte ich soviel wie möglich inhalieren. Im Gegensatz zu den meisten Amerikanern bedeutet Realität für mich viel mehr als nur die Vereinigten Staaten von Amerika.

Sie haben im vergangenen Herbst die Haltung der USA, insbesondere der Medien nach dem 11. September stark kritisiert. Inzwischen werden aber die Entscheidungen der Regierung Bush von der Mehrheit der US-Bürger getragen. Ist das Fehlen öffentlicher Kritik bezeichnend für einen Mangel an linker Opposition in Amerika oder für eine Tendenz zu politischer Repression?

Beides. Aber das Klima der Repression ist nicht primär durch die Regierung bedingt - soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Es ist gesellschaftlich bedingt. Durch Selbstzensur. In weiten Teilen Amerikas herrscht ein großer Anpassungsdruck, was die Einsätze der Streitkräfte betrifft. Ein Ausmaß an Konformität, das mich sehr überrascht. Dementsprechend gering ist das Maß an Kritik. Es gibt in den USA so gut wie nichts mehr, was links ist, es herrscht ein großes Schweigen. Natürlich gibt es eine Reihe wirklich Radikaler wie Noam Chomsky, die jede Form von Machtbezeugung Amerikas ablehnen. Zu ihnen zähle ich mich nicht, so fremd mir diese Regierung auch ist. Aber es war ein Fehler zu glauben, dass es zwei politische Parteien in Amerika gibt. In Wahrheit gibt es nur noch eine mit zwei politischen Flügeln, den Demokraten und den Republikanern, die sich durch nichts mehr voneinander unterscheiden. Ein Jahr nach der Präsidentenwahl verkündet Al Gore, dass er Bushs Politik auf der ganzen Linie unterstützt - einfach unfasslich! Was vorher die republikanische Rechte war, ist jetzt das Zentrum. Und was vorher die sogenannte Linke war, ist entweder disqualifiziert oder verschwunden. Dieser Grad an Einheitlichkeit, dieser Mangel an Debatte ist neu. Nie zuvor war so wenig Dissens in Amerika, in keinem anderen Moment der Geschichte. Nur im Zweiten Weltkrieg mochte man vielleicht noch nachvollziehen, warum so wenig Widerstand und Kritik an der amerikanischen Politik bestand. Aber heute? Bush, Rumsfeld, Cheney, Ashforth - und trotzdem kein Protest! Die einzig zivilisierte Person in dieser Administration ist ein General, ausgerechnet. Normalerweise hegen wir Generälen gegenüber Bedenken. Jetzt müssen wir hoffen, dass Colin Powell nicht zurücktritt. Weil er der einzige ist, der über einen gewissen Realitätssinn verfügt. So schlimm steht es um die USA.

Sie sind immer wieder aufgestanden, wenn es darum ging, Missstände aufzuzeigen, Mrs. Sontag. Sie haben den zunehmenden Werteverfall der Gesellschaft, das Versagen politischer Moral, vor allem die Totalität des Kapitalismus kritisiert. Was bewirken Ihre Klagen?

Schwer zu sagen. Ich versuche, auf meine Art und Weise dazu beizutragen, den Menschen ein kritischeres Bewusstsein zu vermitteln. Ich nutze meine Stimme, um in Opposition zu treten und mich für bessere Standards einzusetzen. Und soweit es mir möglich ist, versuche ich auch, diese Standards durch mein Bewusstsein und meine Arbeit zu verkörpern.

Im Gegensatz zu früher wehren Sie sich heute zunehmend dagegen, als Intellektuelle bezeichnet zu werden. Eher schon als Schriftstellerin. Stört es Sie, dass Intellektuelle häufig unsinnlich, unkünstlerisch, manchmal sogar misanthropisch wirken?

Unsinnlich und unkünstlerisch ist sicher zutreffend, misanthropisch weniger. Es gibt zahllose Künstler, die keine Intellektuellen sind und zahllose Intellektuelle, die nichts von Kunst verstehen. Das eine scheint das andere auszuschließen. Dass ich etwas gegen die Bezeichnung Intellektuelle habe, liegt vor allem daran, dass es sich dabei um eine soziologische Kategorie handelt, in die ich mich ungern hineinzwängen lasse. Außerdem gelten Intellektuelle als Menschen mit einer Meinung, was zweifellos auch auf mich zutrifft, nur möchte ich meine Meinung nicht ständig kundtun. Weil sie nicht so wichtig ist. Literatur ist wichtig, Literatur ist mein Beruf. Intellektualismus bringt mich davon ab. Dass die Menschen sich für meine Meinung interessieren, kommt einer Verunstaltung gleich, die ich ebenso wenig verhindern kann wie ich mich darauf einlassen will. Viele der großen, deutschen Schriftsteller waren oder sind Intellektuelle. Nur käme niemand auf den Gedanken, sie deswegen als solche abzustempeln. Weil ihr literarisches Wirken im Vordergrund steht. Das gleiche gilt für mich, und daher muss ich mich gegen diese Bezeichnung verwehren.

Sie haben einmal bemerkt, dass Autoren mit ihren Büchern häufig ein nobleres Bild von sich abgäben als im wirklichen Leben. Wie zutreffend ist diese These für Ihr eigenes Schreiben?

Als ich damals davon sprach, meinte ich vor allem die soziale, weniger die biografische Dimension von Autoren und ihren Arbeiten. Es kommt immer wieder vor, dass man Autoren begegnet, die eine gewisse Bedeutung erlangt haben, die im Gespräch jedoch eher einfältig und farblos wirken und ziemlich triviale Gedanken äußern. Tiefschürfende Texte - oberflächliches Geplauder, wie geht das bloß zusammen? Eine Erfahrung, die mich immer wieder in Erstaunen versetzt. Meine eigene Arbeit ist ja nicht primär biografisch geprägt. Ich möchte eine Erzählerin sein, mich interessiert die ganze Welt, ob real oder erfunden. Da ich aber kein großes Interesse daran habe, meine Zeit mit Charakteren zu verbringen, die mir nicht liegen, sind mir meine Figuren meistens sympathisch. Manche sind mir wesensverwandt, aber sie sind nicht mit mir identisch. Ich schreibe keine Selbstportraits. Dazu bin ich viel zu wenig an mir selbst interessiert.

Würden Sie Ihren 1967 entstandenen Roman Todesstation, das Psychogramm eines Mörders, noch immer als "das vermutlich Intimste" bezeichnen, was Sie im Bereich der Prosa je geschrieben haben?

Nein. Ich mag meine frühen Texte, freue mich, dass sie weiterhin gedruckt und gelesen werden. Aber wirklich identifizieren kann ich mich nur noch mit den Arbeiten der letzten zehn Jahre, meinen beiden Romanen. Erst seit dem Liebhaber des Vulkans und In Amerika habe ich das Gefühl, dass ich als Schriftstellerin vorankomme und eine gewisse Bedeutung erlange. Mich interessiert, wie viel von der Realität, die ich erlebe, durch meine Bücher erkennbar wird, und wie sich das liest. Ausdrucksstark, wortgewandt, bewegend und wahrhaftig - so sollen meine Texte sein. Und schön geschrieben. Todesstation habe ich damals in großer Verzweiflung zu Papier gebracht. Eine Verzweiflung, die aus meinem Entsetzen über Amerika resultierte, das sich im Krieg gegen Vietnam befand. Ich gehörte zu den Begründern der Anti-Vietnam-Bewegung, war vollkommen eingenommen von den Ereignissen und verfiel in eine tiefe Depression. Daher wurde es ein sehr düsterer Text. Nur, was kümmert mich das heute? Sie werden es kaum glauben, aber über meine Vergangenheit oder frühere Arbeiten mache ich mir keine Gedanken mehr. Ich hoffe zwar, dass mein Werk Bestand hat, aber ich beschäftige mich ausschließlich mit der Gegenwart.

Ihre ersten, eigenen Texte haben Sie im Alter von sieben Jahren zu Papier gebracht. Gibt es die Manuskripte noch?

Nein, schön wär`s. Ich bin mir nämlich sicher, dass sie schrecklich untalentiert waren. Es waren Gedichte, vermutlich auch Abenteuer- und Reisegeschichten, denn ich bin schon als Kind sehr gern auf Reisen gegangen, zumindest in Gedanken.

Sie haben Ihre Kindheit einmal als eine lange währende Gefangenschaft bezeichnet. Worin fühlten Sie sich gefangen?

In meinem Anderssein. Kindsein gefiel mir nicht. Weil ich nicht tun konnte, was ich tun wollte. Ich war ruhelos und wünschte mir, zu reisen, Europa und die Welt zu sehen. Ich war ein aufgewecktes, wissbegieriges Kind, wollte lesen, schreiben und so schnell wie möglich erwachsen werden. Ich war ungeduldig und voller Erwartung, alles Neue, Unbekannte, Fremde zu erleben.

Woraus resultierte Ihr früher Wunsch, Schriftstellerin zu werden?

Ich hatte als Kind die Biographie von Marie Curie gelesen und wollte eigentlich erst Chemikerin, dann Ärztin werden. Diese Berufe schienen mir sehr noble Aufgaben, und ich wünschte mir, später auch etwas Gutes zu tun. Mit 13 las ich Bücher wie den Zauberberg von Thomas Mann oder die Tagebücher von André Gide. Dadurch wurde Literatur zu einer Erfahrung des Erhabenen für mich, und der Gedanke, ein kleiner Rekrut in der riesigen Armee von Literaten zu werden, schien mir faszinierend.

Vielleicht trug auch die Begegnung mit Thomas Mann zu Ihrer Entscheidung bei. Mit 14 Jahren wurden Sie von ihm zum Tee empfangen. Wie kam es zu diesem Treffen?

Thomas Mann lebte damals in Los Angeles, wie meine Familie. Das heißt, ich verbrachte meine Kindheit zunächst in Tucson, Arizona, und danach in einem Vorort von L.A., wo ich die Highschool absolvierte. Nie hätte ich gedacht, dass ich Thomas Mann je in meinem Leben zu Gesicht bekäme, ebenso wenig wie es mir in den Sinn gekommen wäre, Ingrid Bergman oder Gary Cooper zu treffen. Sie waren Sterne am Himmel, unerreichbar. Aber Thomas Mann, sie werden`s kaum glauben, stand im Telefonbuch! Mein bester Freund von der Highschool, dem ich den Zauberberg geliehen hatte, fand es heraus, rief dort an und sagte: "Wir sind zwei Schüler aus Los Angeles, haben die Bücher Thomas Manns gelesen und würden ihn gern kennen lernen." Erika Mann war am Apparat und sagte tatsächlich: "Mein Vater wird Euch am Sonntag um vier Uhr zum Tee empfangen." Und so gingen wir hin. Wir kamen zwei Stunden früher an, parkten unseren Wagen an einem Hügel und bereiteten unsere Fragen vor. Thomas Mann empfing uns mit großer Liebenswürdigkeit, erzählte uns von seinem neuen Roman, Dr. Faustus, den er gerade beendet hatte und sprach über Schönberg, Nietzsche, Wagner. Er schien einfach davon auszugehen, dass wir, zwei 14- und 16-Jährige, wussten, wer all diese Leute waren. Wir wussten es zwar, aber das war absolut nicht selbstverständlich. Als ich erwähnte, wie sehr ich den Zauberberg liebte, verfiel er in einen langsamen, fast pompösem Tonfall und sagte: "Ja, ja, ich glaube, das ist mein bestes Buch." Sehr langsam, fast feierlich, aber einfach hinreißend. Dann wollte er auf amerikanische Autoren zu sprechen kommen und sagte: "Ich nehme an, Sie mögen Hemingway." Doch ich hatte nicht eine Zeile von Hemingway gelesen. Ich war vollkommen der europäischen Literatur verfallen. Etwas enttäuscht, das zu hören, fragte Thomas Mann: "Keine amerikanischen Schriftsteller?" "Doch, doch", antwortete ich schnell und nannte ihm ausgerechnet einen aus meiner Kindheit, Jack London, obwohl ich vermute, dass er ebenso wenig wusste, wer Jack London war, wie er etwas von Amerika verstand. Das war nicht seine Welt. Sein Zuhause war Europa. Und eben diese Aura machte die Begegnung mit ihm zu einem unvergesslichen Erlebnis für mich.

Sie selbst pendeln seit vielen Jahren zwischen Amerika und Europa hin und her. Kürzlich haben Sie gesagt: "In New York fühle ich mich wie eine Ausländerin. Doch mir gefällt der Zustand, es nicht zu bequem zu haben." Sind Sie nur rastlos oder auch heimatlos, Mrs. Sontag?

Ich bin rastlos. Und gerade darum ist New York ein guter Ort für mich, für Schriftsteller schlechthin, weil New York ein Ort der Ausländer, eine Stadt der Emigranten ist. Und das gefällt mir sehr.

Aber eine Heimat haben Sie nicht.

Immerhin habe ich eine Wohnung in New York, wo meine Bücher stehen. Ich verreise, bleibe viele Monate weg und kehre zurück. Zurück zu meinen Büchern. New York ist meine Basis. Verwurzeltsein interessiert mich nicht. Ich bin die, die ich bin: weltoffen.

Die Hauptfigur Ihres Romans In Amerika, eine Künstlerin, zieht wie Ihre Großeltern und Urgroßeltern von Polen nach New York. Sind Sie jemals an den Ursprungsort Ihrer Familie zurückgekehrt?

Nein - weil er mir nicht bekannt ist. Wie viele Nachfahren von Emigranten, die als sehr arme Menschen nach Amerika kamen, weiß ich nichts über meine europäischen Ahnen, außer dass sie aus Polen oder dem heutigen Litauen stammten. Selbst wenn ich es gewusst hätte, wäre ich nicht dorthin zurückgekehrt. Weil es mich nicht interessiert, und weil die Welt, aus der meine Vorfahren kamen, restlos zerstört und vernichtet worden ist. Mein Interesse an Polen beschränkt sich ganz auf die Gegenwart. Als ich In Amerika schrieb, waren es auch nicht die armen, jüdischen Immigranten Polens, die mich beschäftigten, sondern der gehobene Stand, der seinerzeit nach Amerika auswanderte. Jene, die nicht als Ahnungslose und aus wirtschaftlichen Gründen in der dritten Klasse, im Rumpf eines Schiffes anreisten, sondern in der ersten Klasse. Die direkt vom Schiff in ein Beiboot geladen und ans Festland gefahren und nicht erst nach Ellis Island verfrachtet wurden. Die Figuren meines Romans sind gebildet, haben Bücher gelesen und von Amerika eine ganz bestimmte Vorstellung.

Es ist das Bild einer von Aura und Allüre, Opulenz und Eleganz geprägten Gesellschaftsschicht, das Sie in Ihren historischen Romanen beschreiben und das gleichsam einen gewissen Kontrast zu Ihrem politischen Engagement als selbsternannte "Radikale" 1968 in Hanoi oder Ihren Aufenthalten im Kriegsgebiet von Sarajevo zu Beginn der 90er Jahre darzustellen scheint ...

Aber es besteht kein Widerspruch zwischen diesen Welten, da ich ja mit meinen Romanfiguren nicht identisch bin, sondern nur von ihnen erzähle, besonders von Künstlern, deren Welt mir sehr vertraut ist. Ich genieße ihre Gesellschaft, kann mich gut in sie einfühlen. Ich habe auch viel mehr Freunde im Bereich der darstellenden Künste als in der Literatur. Vielleicht, weil diese Menschen so anders sind als ich. Ich bin ein komplizierter Mensch. Über mich selbst schreibe ich ja auch nicht. Auch nicht über mein politisches Engagement, zumindest nicht in meinen Romanen. Mein politisches Engagement widerspiegelt meine Existenz als Bürgerin und als moralisches Wesen. Meine Literatur dagegen reflektiert kompliziertere und differenziertere Stellungnahmen und Überzeugungen. Eines Tages werde ich auch etwas über den Krieg in Sarajevo schreiben, ganz sicher, ich habe ja hinreichend Erfahrungen mit Kriegen gesammelt. Aber noch bin ich nicht soweit. Ich kann nur dann schreiben, wenn etwas in meiner inneren Tiefe entsteht, wenn ich ein Thema wirklich verstanden und vollkommen für mich vereinnahmt habe.

Im Januar werden Sie 70. Ist das Alter, ähnlich wie Krankheit oder künstlerische Erfolge, Trennungen oder Tod, so etwas wie eine Zäsur in Ihrem Leben?

Nein. Ich fühle nicht, was Menschen in diesem Alter zu fühlen scheinen. Alter macht keinen Unterschied für mich, ich lebe nicht anders als vor 30 oder 40 Jahren, überhaupt nicht. Natürlich werde ich früher oder später zu schwach sein, um all die Dinge zu tun, die ich tue, aber noch ist es nicht soweit.

Wenn Sie keine Unterschiede zu früher wahrnehmen, heißt das, Sie erkennen sich in dem Mädchen oder der jungen Frau wieder, die Sie einmal waren?

Teilweise schon. Was meine geistige Beweglichkeit betrifft, bin ich aufgeweckter, intelligenter, weiser auch als früher. Wenn man mit zunehmenden Jahren nicht weiser wird, ist das Alter reine Verschwendung, vor allem, wenn die Schönheit verblasst. Für jemand, der fast 70 ist, sehe ich zwar gut aus, aber nur, solange ich mich nicht mit jener Frau vergleiche, die ich vor 35 Jahren war. So ist das Leben - ich war einmal sehr schön. Dass ich dennoch überrascht bin, wenn ich in den Spiegel schaue, zählt für mich zu den gravierendsten Erfahrungen des Altwerdens. Weil ich mich noch immer so fühle wie früher und meine Art zu leben sich nicht verändert hat. Als ich sehr jung war, habe ich viel gelesen und geredet, bin sechsmal pro Woche ins Kino und zum Tanzen gegangen, habe die Nächte durchgemacht, bin viel gereist und in der Welt herumgekommen. An alledem hat sich nichts geändert. Warum auch, wenn es mir Freude macht? Zwar bin ich weiser, kenne die Menschen und ihre Empfindungen, habe ein besseres Urteilsvermögen. Aber Alter an sich ist für mich keine Zäsur.

Auf welche Weise haben Krankheit, Schmerz und Leid Ihr Leben im Laufe der Jahre beeinflusst - waren sie als Erfahrungen vorwiegend betrüblich oder auch bereichernd für Sie?

Krankheit war immer etwas Irreales für mich, obwohl ich zweimal in meinem Leben auf dramatische Weise krank gewesen bin - beide Male durch Krebs, mit völlig unterschiedlichen Diagnosen, im Abstand von 20 Jahren. Hinzu kam ein schwerer Autounfall, bei dem ich lebensgefährlich verletzt wurde, der mir aber heute im Vergleich zum Krebs fast lächerlich vorkommt. Mein erster Krebs Ende der 70er Jahre war im vierten Stadium und wurde als tödlich diagnostiziert. Eine sehr tiefgreifende Erfahrung. Natürlich hätte ich es vorgezogen, sie wäre mir erspart geblieben. Dennoch wirkte sie nicht zerstörerisch, sondern bereichernd, weil ich durch sie lernte, mich auf andere Weise mit Menschen zu verbinden. Mein zweiter Krebs wurde Ende 1998 festgestellt. In Amerika war fast fertiggestellt, ich war beim vorletzten Kapitel angelangt, spürte, wie ich vorankam. Als ich das Ergebnis erhielt, dachte ich nur: "Oh nein, ich werde sterben und mein Buch nicht beenden können." Wirklich, das war mein erster Gedanke, und er machte mich sehr traurig und beklommen. Ich wurde schwer krank, musste sehr starke Medikamente nehmen und mit dem Schreiben aussetzen, für ein ganzes Jahr. Aber ich war nicht bereit zu sterben, ich wollte leben, unbedingt. Und dieses Verlangen nach Leben, wenn es unzweideutig ist, kann eine große Hilfe sein.

Gabriel Garcia Marquez hat seinen Krebs angeblich allein durch Schreiben überwunden.

Ich habe gehört, dass auch er medizinisch behandelt wurde, in Los Angeles. Und zwar sehr gut. Dass er allein durch Schreiben wieder genesen sein soll, kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, dass ein Mensch immer mit seinem ganzen Wesen an dem, was er durchlebt, beteiligt ist. Mein Wesen hilft mir, Unglück in etwas Gutes zu verwandeln. Das ist keine besondere Leistung, sondern eine Frage der Einstellung und der verfügbaren Energie. Sieht man einmal von meiner unheilvollen Disposition für diese Krankheit ab, war und bin ich nämlich immer ein sehr gesunder Mensch gewesen. Vielleicht, weil meiner Befindlichkeit die Einstellung und Erfahrung eines gesunden Menschen zugrunde liegt.

"Für die Kunst gelebt zu haben, ist ein Privileg, ein Segen." Steht dieses, Ihrem Roman In Amerika entlehnte Wort auch für Ihr eigenes Verständnis von Glück?

Ja. Ich empfinde es als großen Vorzug, mein Leben als ein schöpferischer Mensch zu leben. Ich sage nicht, dass es die allein seligmachende Form von Glück ist. Ein Kind zu haben, ist das andere, große Glückserlebnis besonders meiner früheren Jahre gewesen. Aber seit mein Sohn erwachsen ist, ist Kunst die verlässlichste Form von Glück, die ich kenne. In ihr liegt meine Arbeit, die ich liebe und ehre, für die zu leben ich bestimmt bin. Sie ist der große Quell meines Glücks.

Im aktuellen Magazin finden Sie ein zweites Gespräch, nämlich mit Otto Schily. Weitere Beiträge zum 11. September finden Sie im FR-Spezial Der Terror und die Folgen

Das Gespräch im Magazin der Frankfurter Rundschau

Copyright © Frankfurter Rundschau 2002

Dokument erstellt am 07.09.2002 um 16:08:27 Uhr

Erscheinungsdatum 07.09.2002

http://www.fr-aktuell.de/fr/index.htm

Das Gespräch

--------------------------------------------------------------------------------

"So schlimm steht es um die USA"

Susan Sontag über die verstummten US-Intellektuellen nach dem 11. September, Schreiben im Angesicht des Todes und ihre Gespräche mit Thomas Mann.

"Wie reizend, Dankeschön!" Susan Sontag nimmt zur Begrüßung die Rose entgegen, legt sie beiseite und setzt sich für den Fotografen in Positur. "Als Cartier-Bresson seine Bilder von mir machte," sagt sie, "habe ich es kaum bemerkt. Er redete leise auf mich ein, und immer, wenn ich reagierte, drückte er blitzschnell auf den Auslöser." Schneller sein als Susan Sontag, das ist noch immer ziemlich schwer. Weil sie ungern zuhört, gerne unterbricht und niemals um ein Wort verlegen ist. Obgleich sie im Gespräch betont, wie lästig ihr Interviews sind, bekräftigt sie mit jedem Blick und jedem Atemzug, wem hier das Recht auf Reden gebührt. Begleitet von der jüngeren Schwester, die für stets perfektes Make-up sorgt, zieht Susan Sontag durch die Welt und präsentiert ihr Buch In Amerika (Hanser), für das sie jüngst den National Book Award erhielt. Sie wirkt ein bisschen wie die Knef, die, zu allem und jedem und immerzu befragt, mal schlecht gelaunt, mal launig-couragiert das Wort ergreift. Eine Frau, ummauert von Erfahrung und dem Leiden an der Welt. Der Humor ist Susan Sontag, so scheint es, abhanden gekommen, seit sie es wagte, nach dem 11. September vergangenen Jahres die Regierung Bush zu kritisieren und damit den Unmut aller Lager auf sich zog. Was für ein Mensch ist diese Frau, die uns da gegenüber sitzt? Eine herbe Schönheit von 69 Jahren, mittelgroß, schwarzes Haar, braune Augen, gebrochener Blick, geboren in New York, von Beruf Kritikerin, Essayistin, Regisseurin. Und: Eine Kultfigur der 60er Jahre, Amerikas berühmteste Intellektuelle, die heute weniger intellektuell, umso eher dafür Schriftstellerin sein will und im Grunde ihres Wesens ruhelos, heimatlos, vermutlich ohne Kindheit ist. Die Rose hat sie am Ende des Gesprächs vergessen. Das Interview führte Jörn-Jacob Rohwer.

Mrs. Sontag, glauben Sie, dass wir leben, um Kunst und Schönheit zu erschaffen, um unser Wissen zu vermehren, oder um Ungerechtigkeit zu trotzen?

Ich frage mich nie, warum wir leben, und wozu wir auf der Welt sind. Das Leben ist viel zu unergründlich und zu kompliziert, um eine Formel dafür zu finden. Es gibt so viele Wege, ein Leben zu leben.

Würden Sie sagen, dass Sie bisher ein erfülltes Leben gelebt haben?

Auch diese Frage stelle ich mir nicht. Es wäre nicht nur voreilig, sondern auch eitel und selbstbezogen, darüber nachzudenken. Ich interessiere mich nicht für mich selbst und betrachte mich nicht von außen. Ich fände es auch falsch, das zu tun, weil es korrupt und oberflächlich macht. Ich bin ausschließlich daran interessiert, mein Bestes zu geben. Das ist alles, was ich weiß. Wirklich.

Haben Sie nach 40 Jahren in der Öffentlichkeit ein Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug oder brauchen Sie das Reizklima von Publikum und Kritik?

Nichts von alledem! Auf Publicity bin ich überhaupt nicht angewiesen - weder als Stimulation, noch als Bestätigung, noch als Lobgesang. Ich lese nie, was über mich geschrieben wird, keine Interviews, keine Rezensionen. Wissen Sie, in meinem Leben ist alles nur eine Frage von Zeitmanagement. Ich sehne mich auch nicht nach Ruhe, Rückzug oder Konzentration. Sie können mich mitten in einen Tumult setzen, und ich schreibe trotzdem - solange ich mit niemandem sprechen muss. Ich verfüge also über eine äußerst starke Konzentrationsfähigkeit. Außerdem mag ich große Städte. Ich lebe in einer Weltstadt, und ich liebe Paris, New York, Berlin. Weil sie groß, laut und geschäftig sind, ohne mich von meiner Arbeit oder sonstigen Aktivitäten abzubringen. Ich mag sogar das Unbehagliche der großen Stadt, die Hyperstimulation, die Tatsache, dass dort mehr geschieht, als je ein Mensch erfassen könnte. Von dieser Realität möchte ich soviel wie möglich inhalieren. Im Gegensatz zu den meisten Amerikanern bedeutet Realität für mich viel mehr als nur die Vereinigten Staaten von Amerika.

Sie haben im vergangenen Herbst die Haltung der USA, insbesondere der Medien nach dem 11. September stark kritisiert. Inzwischen werden aber die Entscheidungen der Regierung Bush von der Mehrheit der US-Bürger getragen. Ist das Fehlen öffentlicher Kritik bezeichnend für einen Mangel an linker Opposition in Amerika oder für eine Tendenz zu politischer Repression?

Beides. Aber das Klima der Repression ist nicht primär durch die Regierung bedingt - soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Es ist gesellschaftlich bedingt. Durch Selbstzensur. In weiten Teilen Amerikas herrscht ein großer Anpassungsdruck, was die Einsätze der Streitkräfte betrifft. Ein Ausmaß an Konformität, das mich sehr überrascht. Dementsprechend gering ist das Maß an Kritik. Es gibt in den USA so gut wie nichts mehr, was links ist, es herrscht ein großes Schweigen. Natürlich gibt es eine Reihe wirklich Radikaler wie Noam Chomsky, die jede Form von Machtbezeugung Amerikas ablehnen. Zu ihnen zähle ich mich nicht, so fremd mir diese Regierung auch ist. Aber es war ein Fehler zu glauben, dass es zwei politische Parteien in Amerika gibt. In Wahrheit gibt es nur noch eine mit zwei politischen Flügeln, den Demokraten und den Republikanern, die sich durch nichts mehr voneinander unterscheiden. Ein Jahr nach der Präsidentenwahl verkündet Al Gore, dass er Bushs Politik auf der ganzen Linie unterstützt - einfach unfasslich! Was vorher die republikanische Rechte war, ist jetzt das Zentrum. Und was vorher die sogenannte Linke war, ist entweder disqualifiziert oder verschwunden. Dieser Grad an Einheitlichkeit, dieser Mangel an Debatte ist neu. Nie zuvor war so wenig Dissens in Amerika, in keinem anderen Moment der Geschichte. Nur im Zweiten Weltkrieg mochte man vielleicht noch nachvollziehen, warum so wenig Widerstand und Kritik an der amerikanischen Politik bestand. Aber heute? Bush, Rumsfeld, Cheney, Ashforth - und trotzdem kein Protest! Die einzig zivilisierte Person in dieser Administration ist ein General, ausgerechnet. Normalerweise hegen wir Generälen gegenüber Bedenken. Jetzt müssen wir hoffen, dass Colin Powell nicht zurücktritt. Weil er der einzige ist, der über einen gewissen Realitätssinn verfügt. So schlimm steht es um die USA.

Sie sind immer wieder aufgestanden, wenn es darum ging, Missstände aufzuzeigen, Mrs. Sontag. Sie haben den zunehmenden Werteverfall der Gesellschaft, das Versagen politischer Moral, vor allem die Totalität des Kapitalismus kritisiert. Was bewirken Ihre Klagen?

Schwer zu sagen. Ich versuche, auf meine Art und Weise dazu beizutragen, den Menschen ein kritischeres Bewusstsein zu vermitteln. Ich nutze meine Stimme, um in Opposition zu treten und mich für bessere Standards einzusetzen. Und soweit es mir möglich ist, versuche ich auch, diese Standards durch mein Bewusstsein und meine Arbeit zu verkörpern.

Im Gegensatz zu früher wehren Sie sich heute zunehmend dagegen, als Intellektuelle bezeichnet zu werden. Eher schon als Schriftstellerin. Stört es Sie, dass Intellektuelle häufig unsinnlich, unkünstlerisch, manchmal sogar misanthropisch wirken?

Unsinnlich und unkünstlerisch ist sicher zutreffend, misanthropisch weniger. Es gibt zahllose Künstler, die keine Intellektuellen sind und zahllose Intellektuelle, die nichts von Kunst verstehen. Das eine scheint das andere auszuschließen. Dass ich etwas gegen die Bezeichnung Intellektuelle habe, liegt vor allem daran, dass es sich dabei um eine soziologische Kategorie handelt, in die ich mich ungern hineinzwängen lasse. Außerdem gelten Intellektuelle als Menschen mit einer Meinung, was zweifellos auch auf mich zutrifft, nur möchte ich meine Meinung nicht ständig kundtun. Weil sie nicht so wichtig ist. Literatur ist wichtig, Literatur ist mein Beruf. Intellektualismus bringt mich davon ab. Dass die Menschen sich für meine Meinung interessieren, kommt einer Verunstaltung gleich, die ich ebenso wenig verhindern kann wie ich mich darauf einlassen will. Viele der großen, deutschen Schriftsteller waren oder sind Intellektuelle. Nur käme niemand auf den Gedanken, sie deswegen als solche abzustempeln. Weil ihr literarisches Wirken im Vordergrund steht. Das gleiche gilt für mich, und daher muss ich mich gegen diese Bezeichnung verwehren.

Sie haben einmal bemerkt, dass Autoren mit ihren Büchern häufig ein nobleres Bild von sich abgäben als im wirklichen Leben. Wie zutreffend ist diese These für Ihr eigenes Schreiben?

Als ich damals davon sprach, meinte ich vor allem die soziale, weniger die biografische Dimension von Autoren und ihren Arbeiten. Es kommt immer wieder vor, dass man Autoren begegnet, die eine gewisse Bedeutung erlangt haben, die im Gespräch jedoch eher einfältig und farblos wirken und ziemlich triviale Gedanken äußern. Tiefschürfende Texte - oberflächliches Geplauder, wie geht das bloß zusammen? Eine Erfahrung, die mich immer wieder in Erstaunen versetzt. Meine eigene Arbeit ist ja nicht primär biografisch geprägt. Ich möchte eine Erzählerin sein, mich interessiert die ganze Welt, ob real oder erfunden. Da ich aber kein großes Interesse daran habe, meine Zeit mit Charakteren zu verbringen, die mir nicht liegen, sind mir meine Figuren meistens sympathisch. Manche sind mir wesensverwandt, aber sie sind nicht mit mir identisch. Ich schreibe keine Selbstportraits. Dazu bin ich viel zu wenig an mir selbst interessiert.

Würden Sie Ihren 1967 entstandenen Roman Todesstation, das Psychogramm eines Mörders, noch immer als "das vermutlich Intimste" bezeichnen, was Sie im Bereich der Prosa je geschrieben haben?

Nein. Ich mag meine frühen Texte, freue mich, dass sie weiterhin gedruckt und gelesen werden. Aber wirklich identifizieren kann ich mich nur noch mit den Arbeiten der letzten zehn Jahre, meinen beiden Romanen. Erst seit dem Liebhaber des Vulkans und In Amerika habe ich das Gefühl, dass ich als Schriftstellerin vorankomme und eine gewisse Bedeutung erlange. Mich interessiert, wie viel von der Realität, die ich erlebe, durch meine Bücher erkennbar wird, und wie sich das liest. Ausdrucksstark, wortgewandt, bewegend und wahrhaftig - so sollen meine Texte sein. Und schön geschrieben. Todesstation habe ich damals in großer Verzweiflung zu Papier gebracht. Eine Verzweiflung, die aus meinem Entsetzen über Amerika resultierte, das sich im Krieg gegen Vietnam befand. Ich gehörte zu den Begründern der Anti-Vietnam-Bewegung, war vollkommen eingenommen von den Ereignissen und verfiel in eine tiefe Depression. Daher wurde es ein sehr düsterer Text. Nur, was kümmert mich das heute? Sie werden es kaum glauben, aber über meine Vergangenheit oder frühere Arbeiten mache ich mir keine Gedanken mehr. Ich hoffe zwar, dass mein Werk Bestand hat, aber ich beschäftige mich ausschließlich mit der Gegenwart.

Ihre ersten, eigenen Texte haben Sie im Alter von sieben Jahren zu Papier gebracht. Gibt es die Manuskripte noch?

Nein, schön wär`s. Ich bin mir nämlich sicher, dass sie schrecklich untalentiert waren. Es waren Gedichte, vermutlich auch Abenteuer- und Reisegeschichten, denn ich bin schon als Kind sehr gern auf Reisen gegangen, zumindest in Gedanken.

Sie haben Ihre Kindheit einmal als eine lange währende Gefangenschaft bezeichnet. Worin fühlten Sie sich gefangen?

In meinem Anderssein. Kindsein gefiel mir nicht. Weil ich nicht tun konnte, was ich tun wollte. Ich war ruhelos und wünschte mir, zu reisen, Europa und die Welt zu sehen. Ich war ein aufgewecktes, wissbegieriges Kind, wollte lesen, schreiben und so schnell wie möglich erwachsen werden. Ich war ungeduldig und voller Erwartung, alles Neue, Unbekannte, Fremde zu erleben.

Woraus resultierte Ihr früher Wunsch, Schriftstellerin zu werden?

Ich hatte als Kind die Biographie von Marie Curie gelesen und wollte eigentlich erst Chemikerin, dann Ärztin werden. Diese Berufe schienen mir sehr noble Aufgaben, und ich wünschte mir, später auch etwas Gutes zu tun. Mit 13 las ich Bücher wie den Zauberberg von Thomas Mann oder die Tagebücher von André Gide. Dadurch wurde Literatur zu einer Erfahrung des Erhabenen für mich, und der Gedanke, ein kleiner Rekrut in der riesigen Armee von Literaten zu werden, schien mir faszinierend.

Vielleicht trug auch die Begegnung mit Thomas Mann zu Ihrer Entscheidung bei. Mit 14 Jahren wurden Sie von ihm zum Tee empfangen. Wie kam es zu diesem Treffen?

Thomas Mann lebte damals in Los Angeles, wie meine Familie. Das heißt, ich verbrachte meine Kindheit zunächst in Tucson, Arizona, und danach in einem Vorort von L.A., wo ich die Highschool absolvierte. Nie hätte ich gedacht, dass ich Thomas Mann je in meinem Leben zu Gesicht bekäme, ebenso wenig wie es mir in den Sinn gekommen wäre, Ingrid Bergman oder Gary Cooper zu treffen. Sie waren Sterne am Himmel, unerreichbar. Aber Thomas Mann, sie werden`s kaum glauben, stand im Telefonbuch! Mein bester Freund von der Highschool, dem ich den Zauberberg geliehen hatte, fand es heraus, rief dort an und sagte: "Wir sind zwei Schüler aus Los Angeles, haben die Bücher Thomas Manns gelesen und würden ihn gern kennen lernen." Erika Mann war am Apparat und sagte tatsächlich: "Mein Vater wird Euch am Sonntag um vier Uhr zum Tee empfangen." Und so gingen wir hin. Wir kamen zwei Stunden früher an, parkten unseren Wagen an einem Hügel und bereiteten unsere Fragen vor. Thomas Mann empfing uns mit großer Liebenswürdigkeit, erzählte uns von seinem neuen Roman, Dr. Faustus, den er gerade beendet hatte und sprach über Schönberg, Nietzsche, Wagner. Er schien einfach davon auszugehen, dass wir, zwei 14- und 16-Jährige, wussten, wer all diese Leute waren. Wir wussten es zwar, aber das war absolut nicht selbstverständlich. Als ich erwähnte, wie sehr ich den Zauberberg liebte, verfiel er in einen langsamen, fast pompösem Tonfall und sagte: "Ja, ja, ich glaube, das ist mein bestes Buch." Sehr langsam, fast feierlich, aber einfach hinreißend. Dann wollte er auf amerikanische Autoren zu sprechen kommen und sagte: "Ich nehme an, Sie mögen Hemingway." Doch ich hatte nicht eine Zeile von Hemingway gelesen. Ich war vollkommen der europäischen Literatur verfallen. Etwas enttäuscht, das zu hören, fragte Thomas Mann: "Keine amerikanischen Schriftsteller?" "Doch, doch", antwortete ich schnell und nannte ihm ausgerechnet einen aus meiner Kindheit, Jack London, obwohl ich vermute, dass er ebenso wenig wusste, wer Jack London war, wie er etwas von Amerika verstand. Das war nicht seine Welt. Sein Zuhause war Europa. Und eben diese Aura machte die Begegnung mit ihm zu einem unvergesslichen Erlebnis für mich.

Sie selbst pendeln seit vielen Jahren zwischen Amerika und Europa hin und her. Kürzlich haben Sie gesagt: "In New York fühle ich mich wie eine Ausländerin. Doch mir gefällt der Zustand, es nicht zu bequem zu haben." Sind Sie nur rastlos oder auch heimatlos, Mrs. Sontag?

Ich bin rastlos. Und gerade darum ist New York ein guter Ort für mich, für Schriftsteller schlechthin, weil New York ein Ort der Ausländer, eine Stadt der Emigranten ist. Und das gefällt mir sehr.

Aber eine Heimat haben Sie nicht.

Immerhin habe ich eine Wohnung in New York, wo meine Bücher stehen. Ich verreise, bleibe viele Monate weg und kehre zurück. Zurück zu meinen Büchern. New York ist meine Basis. Verwurzeltsein interessiert mich nicht. Ich bin die, die ich bin: weltoffen.

Die Hauptfigur Ihres Romans In Amerika, eine Künstlerin, zieht wie Ihre Großeltern und Urgroßeltern von Polen nach New York. Sind Sie jemals an den Ursprungsort Ihrer Familie zurückgekehrt?

Nein - weil er mir nicht bekannt ist. Wie viele Nachfahren von Emigranten, die als sehr arme Menschen nach Amerika kamen, weiß ich nichts über meine europäischen Ahnen, außer dass sie aus Polen oder dem heutigen Litauen stammten. Selbst wenn ich es gewusst hätte, wäre ich nicht dorthin zurückgekehrt. Weil es mich nicht interessiert, und weil die Welt, aus der meine Vorfahren kamen, restlos zerstört und vernichtet worden ist. Mein Interesse an Polen beschränkt sich ganz auf die Gegenwart. Als ich In Amerika schrieb, waren es auch nicht die armen, jüdischen Immigranten Polens, die mich beschäftigten, sondern der gehobene Stand, der seinerzeit nach Amerika auswanderte. Jene, die nicht als Ahnungslose und aus wirtschaftlichen Gründen in der dritten Klasse, im Rumpf eines Schiffes anreisten, sondern in der ersten Klasse. Die direkt vom Schiff in ein Beiboot geladen und ans Festland gefahren und nicht erst nach Ellis Island verfrachtet wurden. Die Figuren meines Romans sind gebildet, haben Bücher gelesen und von Amerika eine ganz bestimmte Vorstellung.

Es ist das Bild einer von Aura und Allüre, Opulenz und Eleganz geprägten Gesellschaftsschicht, das Sie in Ihren historischen Romanen beschreiben und das gleichsam einen gewissen Kontrast zu Ihrem politischen Engagement als selbsternannte "Radikale" 1968 in Hanoi oder Ihren Aufenthalten im Kriegsgebiet von Sarajevo zu Beginn der 90er Jahre darzustellen scheint ...

Aber es besteht kein Widerspruch zwischen diesen Welten, da ich ja mit meinen Romanfiguren nicht identisch bin, sondern nur von ihnen erzähle, besonders von Künstlern, deren Welt mir sehr vertraut ist. Ich genieße ihre Gesellschaft, kann mich gut in sie einfühlen. Ich habe auch viel mehr Freunde im Bereich der darstellenden Künste als in der Literatur. Vielleicht, weil diese Menschen so anders sind als ich. Ich bin ein komplizierter Mensch. Über mich selbst schreibe ich ja auch nicht. Auch nicht über mein politisches Engagement, zumindest nicht in meinen Romanen. Mein politisches Engagement widerspiegelt meine Existenz als Bürgerin und als moralisches Wesen. Meine Literatur dagegen reflektiert kompliziertere und differenziertere Stellungnahmen und Überzeugungen. Eines Tages werde ich auch etwas über den Krieg in Sarajevo schreiben, ganz sicher, ich habe ja hinreichend Erfahrungen mit Kriegen gesammelt. Aber noch bin ich nicht soweit. Ich kann nur dann schreiben, wenn etwas in meiner inneren Tiefe entsteht, wenn ich ein Thema wirklich verstanden und vollkommen für mich vereinnahmt habe.

Im Januar werden Sie 70. Ist das Alter, ähnlich wie Krankheit oder künstlerische Erfolge, Trennungen oder Tod, so etwas wie eine Zäsur in Ihrem Leben?

Nein. Ich fühle nicht, was Menschen in diesem Alter zu fühlen scheinen. Alter macht keinen Unterschied für mich, ich lebe nicht anders als vor 30 oder 40 Jahren, überhaupt nicht. Natürlich werde ich früher oder später zu schwach sein, um all die Dinge zu tun, die ich tue, aber noch ist es nicht soweit.

Wenn Sie keine Unterschiede zu früher wahrnehmen, heißt das, Sie erkennen sich in dem Mädchen oder der jungen Frau wieder, die Sie einmal waren?

Teilweise schon. Was meine geistige Beweglichkeit betrifft, bin ich aufgeweckter, intelligenter, weiser auch als früher. Wenn man mit zunehmenden Jahren nicht weiser wird, ist das Alter reine Verschwendung, vor allem, wenn die Schönheit verblasst. Für jemand, der fast 70 ist, sehe ich zwar gut aus, aber nur, solange ich mich nicht mit jener Frau vergleiche, die ich vor 35 Jahren war. So ist das Leben - ich war einmal sehr schön. Dass ich dennoch überrascht bin, wenn ich in den Spiegel schaue, zählt für mich zu den gravierendsten Erfahrungen des Altwerdens. Weil ich mich noch immer so fühle wie früher und meine Art zu leben sich nicht verändert hat. Als ich sehr jung war, habe ich viel gelesen und geredet, bin sechsmal pro Woche ins Kino und zum Tanzen gegangen, habe die Nächte durchgemacht, bin viel gereist und in der Welt herumgekommen. An alledem hat sich nichts geändert. Warum auch, wenn es mir Freude macht? Zwar bin ich weiser, kenne die Menschen und ihre Empfindungen, habe ein besseres Urteilsvermögen. Aber Alter an sich ist für mich keine Zäsur.

Auf welche Weise haben Krankheit, Schmerz und Leid Ihr Leben im Laufe der Jahre beeinflusst - waren sie als Erfahrungen vorwiegend betrüblich oder auch bereichernd für Sie?

Krankheit war immer etwas Irreales für mich, obwohl ich zweimal in meinem Leben auf dramatische Weise krank gewesen bin - beide Male durch Krebs, mit völlig unterschiedlichen Diagnosen, im Abstand von 20 Jahren. Hinzu kam ein schwerer Autounfall, bei dem ich lebensgefährlich verletzt wurde, der mir aber heute im Vergleich zum Krebs fast lächerlich vorkommt. Mein erster Krebs Ende der 70er Jahre war im vierten Stadium und wurde als tödlich diagnostiziert. Eine sehr tiefgreifende Erfahrung. Natürlich hätte ich es vorgezogen, sie wäre mir erspart geblieben. Dennoch wirkte sie nicht zerstörerisch, sondern bereichernd, weil ich durch sie lernte, mich auf andere Weise mit Menschen zu verbinden. Mein zweiter Krebs wurde Ende 1998 festgestellt. In Amerika war fast fertiggestellt, ich war beim vorletzten Kapitel angelangt, spürte, wie ich vorankam. Als ich das Ergebnis erhielt, dachte ich nur: "Oh nein, ich werde sterben und mein Buch nicht beenden können." Wirklich, das war mein erster Gedanke, und er machte mich sehr traurig und beklommen. Ich wurde schwer krank, musste sehr starke Medikamente nehmen und mit dem Schreiben aussetzen, für ein ganzes Jahr. Aber ich war nicht bereit zu sterben, ich wollte leben, unbedingt. Und dieses Verlangen nach Leben, wenn es unzweideutig ist, kann eine große Hilfe sein.

Gabriel Garcia Marquez hat seinen Krebs angeblich allein durch Schreiben überwunden.

Ich habe gehört, dass auch er medizinisch behandelt wurde, in Los Angeles. Und zwar sehr gut. Dass er allein durch Schreiben wieder genesen sein soll, kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, dass ein Mensch immer mit seinem ganzen Wesen an dem, was er durchlebt, beteiligt ist. Mein Wesen hilft mir, Unglück in etwas Gutes zu verwandeln. Das ist keine besondere Leistung, sondern eine Frage der Einstellung und der verfügbaren Energie. Sieht man einmal von meiner unheilvollen Disposition für diese Krankheit ab, war und bin ich nämlich immer ein sehr gesunder Mensch gewesen. Vielleicht, weil meiner Befindlichkeit die Einstellung und Erfahrung eines gesunden Menschen zugrunde liegt.

"Für die Kunst gelebt zu haben, ist ein Privileg, ein Segen." Steht dieses, Ihrem Roman In Amerika entlehnte Wort auch für Ihr eigenes Verständnis von Glück?

Ja. Ich empfinde es als großen Vorzug, mein Leben als ein schöpferischer Mensch zu leben. Ich sage nicht, dass es die allein seligmachende Form von Glück ist. Ein Kind zu haben, ist das andere, große Glückserlebnis besonders meiner früheren Jahre gewesen. Aber seit mein Sohn erwachsen ist, ist Kunst die verlässlichste Form von Glück, die ich kenne. In ihr liegt meine Arbeit, die ich liebe und ehre, für die zu leben ich bestimmt bin. Sie ist der große Quell meines Glücks.

Im aktuellen Magazin finden Sie ein zweites Gespräch, nämlich mit Otto Schily. Weitere Beiträge zum 11. September finden Sie im FR-Spezial Der Terror und die Folgen

Das Gespräch im Magazin der Frankfurter Rundschau

Copyright © Frankfurter Rundschau 2002

Dokument erstellt am 07.09.2002 um 16:08:27 Uhr

Erscheinungsdatum 07.09.2002

http://www.fr-aktuell.de/fr/index.htm

Nachruf

Eine Frau, die das Meer pflügte

Die amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag ist gestorben. Ihre Essays, Reden und Romane waren ein einziges, kritisches, liebendes »Dennoch«

Von Fritz J. Raddatz

Wenn ein Freund stirbt – und Susan Sontag war ein enger Freund –, dann fragt man sich, aufschreiend: Was war das Besondere an diesem Menschen? Warum war er einem nahe, was machte ihn – sie – so wichtig für das eigene Leben?

Susan Sontag war außergewöhnlich. Damit meine ich nicht ihren überragenden Intellekt, ihre–man sagte oft: europäische – Bildung; damit meine ich Haltung.

Wenn das Wort Moral in unserer zerscherbenden Welt noch einen Sinn hat, einen Wert hat, dann erlaube ich mir – tief erschüttert von diesem viel zu frühen Tod – Pathos: Ein Mensch ist gestorben, für den Moral, Würde, Anstand gelebtes Leben waren.

»Das Meer pflügen« heißt ein berühmtes Wort, das verdeutlichen will, wie man das große Dennoch sich zum Lebensgesetz machen kann; vielleicht soll. Diese Frau, bei aller Eleganz ihres Stils und aller Leuchtkraft ihrer großen essayistischen Interpretationen, hat immer die in unserem Gewerbe so weit verbreitete Fingergelenkigkeit verachtet: weil sie, störrisch, eigensinnig, den Willen und die Kraft zum großen Dennoch hatte. Ob sie nun dem tiefmütigen, aus Barmherzigkeit zynischen Cioran nachdachte; ob sie – die New Yorker Jüdin – in einer Rede in Tel Aviv die so verhängnisvoll-falsche Siedlungspolitik Israels attackierte; oder ob sie glanzvoll – selber radikal wie chic – den modischen radical chique bloßstellte – diese wunderbare Frau ließ sich nicht beirren, ihren ganz eigenen Weg zu gehen.

Sie galt als hochfahrend. Nehmen wir getrost das Wort beim Worte: Sie fuhr hoch, sie fuhr schnell, sie nahm die Kurven rasant; geschlingert ist sie nie. Nun könnte man all das auch über andere Schriftsteller sagen – allzu viele wären es wohl nicht. Aber das Besondere, nach dem ich frage und von dem ich Zeugnis geben möchte nach Jahrzehnten unserer Freundschaft, das benennt sich anders. Susan Sontag war eine warmherzige Frau.

er erlebt hat, mit welcher Zartheit – darf man noch das Wort Innigkeit benutzen? – sie Gedichte vortrug, keineswegs immer vor vollem Saal, der ihr gebührte, nein, abends spät, beim Wein, in einem Hotel, in der Wohnung, ohne Publikum als den staunenden Gastgeber, wie sie Verse von Walt Whitman sprach oder von Brecht, von Aragon oder – auf Deutsch – Majakowski: der erfuhr eine existenzielle Bindung an jene tiefen Schichten, die das Humanum bilden. Diese tiefgründende Menschlichkeit, mit der sie Kunst feiern konnte als Leuchtzeichen für uns alle, die »dennoch« die Armseligkeit unser aller Leben ein klein wenig heller machen kann: Das war Susan Sontags Größe.

Nie hat sie den Versuch aufgegeben, den Menschen menschlicher zu machen. Und sie wusste, dass es die Kunst ist, die – fragil, fragwürdig, fragend – am ehesten dazu geeignet ist. Deswegen hat sie sich ihr verschrieben, eine große Schriftstellerin, die tapfer die Fackel hochhielt, noch als sie – seit langem – wusste, sie selber wird verlöschen; denn sie wollte uns das Feuer weitergeben, die Mutige, die uns ermutigt hat. Ein wunderbarer Mensch. Am Dienstag ist sie im Alter von 71 Jahren in New York gestorben.

Ich weine um Susan Sontag.

(c) DIE ZEIT 31.12.2004 Nr.1

http://www.zeit.de/2005/01/sontag

Eine Frau, die das Meer pflügte

Die amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag ist gestorben. Ihre Essays, Reden und Romane waren ein einziges, kritisches, liebendes »Dennoch«

Von Fritz J. Raddatz

Wenn ein Freund stirbt – und Susan Sontag war ein enger Freund –, dann fragt man sich, aufschreiend: Was war das Besondere an diesem Menschen? Warum war er einem nahe, was machte ihn – sie – so wichtig für das eigene Leben?

Susan Sontag war außergewöhnlich. Damit meine ich nicht ihren überragenden Intellekt, ihre–man sagte oft: europäische – Bildung; damit meine ich Haltung.

Wenn das Wort Moral in unserer zerscherbenden Welt noch einen Sinn hat, einen Wert hat, dann erlaube ich mir – tief erschüttert von diesem viel zu frühen Tod – Pathos: Ein Mensch ist gestorben, für den Moral, Würde, Anstand gelebtes Leben waren.

»Das Meer pflügen« heißt ein berühmtes Wort, das verdeutlichen will, wie man das große Dennoch sich zum Lebensgesetz machen kann; vielleicht soll. Diese Frau, bei aller Eleganz ihres Stils und aller Leuchtkraft ihrer großen essayistischen Interpretationen, hat immer die in unserem Gewerbe so weit verbreitete Fingergelenkigkeit verachtet: weil sie, störrisch, eigensinnig, den Willen und die Kraft zum großen Dennoch hatte. Ob sie nun dem tiefmütigen, aus Barmherzigkeit zynischen Cioran nachdachte; ob sie – die New Yorker Jüdin – in einer Rede in Tel Aviv die so verhängnisvoll-falsche Siedlungspolitik Israels attackierte; oder ob sie glanzvoll – selber radikal wie chic – den modischen radical chique bloßstellte – diese wunderbare Frau ließ sich nicht beirren, ihren ganz eigenen Weg zu gehen.

Sie galt als hochfahrend. Nehmen wir getrost das Wort beim Worte: Sie fuhr hoch, sie fuhr schnell, sie nahm die Kurven rasant; geschlingert ist sie nie. Nun könnte man all das auch über andere Schriftsteller sagen – allzu viele wären es wohl nicht. Aber das Besondere, nach dem ich frage und von dem ich Zeugnis geben möchte nach Jahrzehnten unserer Freundschaft, das benennt sich anders. Susan Sontag war eine warmherzige Frau.

er erlebt hat, mit welcher Zartheit – darf man noch das Wort Innigkeit benutzen? – sie Gedichte vortrug, keineswegs immer vor vollem Saal, der ihr gebührte, nein, abends spät, beim Wein, in einem Hotel, in der Wohnung, ohne Publikum als den staunenden Gastgeber, wie sie Verse von Walt Whitman sprach oder von Brecht, von Aragon oder – auf Deutsch – Majakowski: der erfuhr eine existenzielle Bindung an jene tiefen Schichten, die das Humanum bilden. Diese tiefgründende Menschlichkeit, mit der sie Kunst feiern konnte als Leuchtzeichen für uns alle, die »dennoch« die Armseligkeit unser aller Leben ein klein wenig heller machen kann: Das war Susan Sontags Größe.

Nie hat sie den Versuch aufgegeben, den Menschen menschlicher zu machen. Und sie wusste, dass es die Kunst ist, die – fragil, fragwürdig, fragend – am ehesten dazu geeignet ist. Deswegen hat sie sich ihr verschrieben, eine große Schriftstellerin, die tapfer die Fackel hochhielt, noch als sie – seit langem – wusste, sie selber wird verlöschen; denn sie wollte uns das Feuer weitergeben, die Mutige, die uns ermutigt hat. Ein wunderbarer Mensch. Am Dienstag ist sie im Alter von 71 Jahren in New York gestorben.

Ich weine um Susan Sontag.

(c) DIE ZEIT 31.12.2004 Nr.1

http://www.zeit.de/2005/01/sontag

Beitrag zu dieser Diskussion schreiben

Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.

Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie eine neue Diskussion.

Meistdiskutiert

| Wertpapier | Beiträge | |

|---|---|---|

| 261 | ||

| 80 | ||

| 70 | ||

| 68 | ||

| 37 | ||

| 34 | ||

| 27 | ||

| 26 | ||

| 23 | ||

| 22 |

| Wertpapier | Beiträge | |

|---|---|---|

| 22 | ||

| 21 | ||

| 20 | ||

| 20 | ||

| 19 | ||

| 17 | ||

| 17 | ||

| 17 | ||

| 14 | ||

| 13 |